于伤逝中觉醒

文章字数:

“首先我是一个人,和你一样的人。”提起中国社会女性独立思想之觉醒,我们不难想到鲁迅的《伤逝》,以一对五四式新青年的爱恋展开,循迹探寻——涓生于哀婉独白中逝去的所有,为我们揭开看似进步新潮的追寻爱情之旅,背后隐匿着现实的束缚与哀伤。

“如果我能够,我要写下自己的忏悔,为子君,为自己。”一段倒叙的独白带我们走进故事发生的年代。

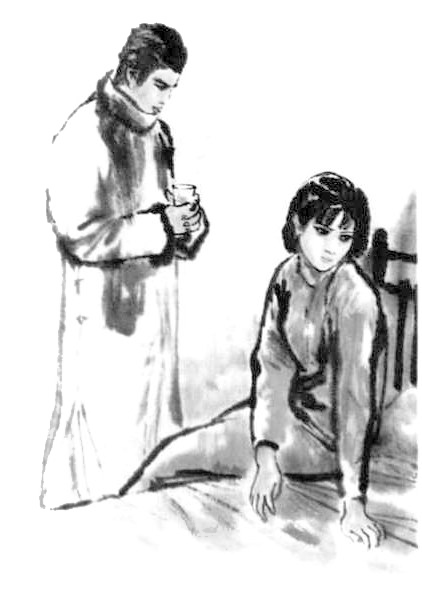

爱情的开始往往都是朦胧的,涓生受到“五四运动”新思潮的影响,学习新思想,成为一位知识青年。传统大家庭中长大的子君被其吸引,听涓生讲新观念,“谈家庭专制,谈打破习惯,谈男女平等,谈易卜生,谈泰戈尔,谈雪莱”。在社会诉说婚姻不自由的痛苦时,子君绯红的面颊与庄严的宣言是她追求恋爱自由的证明,她不惜与封建旧家庭断联,做涓生思想的倾听者,渴望与涓生建立两人的家庭,以为这就是她的人生目标。涓生也带有青年的热烈与骄傲,陈述自己的家世,谈论掌握的知识,用西方单膝跪地的方式大胆求爱,甚至还不惜与朋友断交,勇敢无畏地反抗着封建礼教,追求心中的灵魂契合。

当爱情遇上残酷的现实,发展总是跌宕起伏的。选择独立同居后,涓生与子君开始寻住所,愁生计。面对生活,子君灵魂里那部分自由与平等,勇敢与无畏开始一点一点消磨,失去了家庭的支持,她慢慢被家庭主妇的家务琐事占据,陷入迷雾与颓丧之中。她开始失去她那如初生玫瑰般的外壳,封建旧思想的束缚如病毒般,将她侵蚀殆尽,走向那个时代,大多数追求个性解放思想的女性共同的命运——在社会的压迫下无奈屈服,重新回到充斥着悲剧的封建大家庭。尝尽生活的苦,爱情终是没有抵过物质与现实,最终抛弃了子君,子君也终究选择了回去,死在封建礼教与现实压迫的漩涡中。

爱情的结局是令人哀婉的。他们一起熬过了北京那极难忍受的冬天,却不再相爱,成为与封建制度,落后思想抗争的牺牲品,首尾呼应,涓生陷入无限的苦闷与绝望,故事也落下帷幕。

裴多菲在诗中写道:“生命诚可贵,爱情价更高,若为自由故,二者皆可抛。”在新思想开始传播时,很多人援引这句诗作为他们追求爱情与自由的宣言,在《伤逝》这个故事里却为我们讲述了在整个社会仍被旧有思想观念侵蚀时,个人的追求与解放是难以实现的。

“人必生活着,爱才有所附丽。”

没有经济基础的生活和爱情只是一纸空谈,世俗会改变人心,改变境遇,改变二者的牵连,这样的爱情随时都有可能分崩离析。追寻自由与平等的前提,首先是成为一个“人”,成为你自己,学会自爱,寻找自我认同,而不是成为谁的附庸品,进而才能平等地追求势均力敌的爱情。其次是事业与物质的保障,在很多人心中这些不如精神层面的高洁,但一味忽略物质条件,会使彼此为更多琐事与生计烦忧,更加减少了灵魂之间、精神层面的对话。就像涓生和子君的爱情,初见时满心欢喜,后来却困于寒冬后的落寞中,即使放出笼外,早已不能奋飞。

在五四新时期,这个人们在寻求觉醒的年代,鲁迅发现了个性解放思想与封建礼教抗衡背后的危机与底层逻辑。

“死于无爱的人们的眼前的黑暗,我仿佛是一一看见,还听得一切苦闷和绝望的挣扎的声音。”如同涓生这样的处于社会地位较低微的广大中下层知识阶级,想要通过个人努力与抗争,在社会中占有一席之地,能够拥有稳定的物质保障是几乎不可能的,封建旧社会中封建势力视他们的爱情为伤风败俗,而权力阶级则牢牢控制着社会阶层的流动,他们只言片语就可以毁掉一个知识青年的个人努力与奋斗。层层压迫使他们的生活更加穷困潦倒,使他们原本纯真的爱恋开始异化,起初物化衡量女性,考量爱情的成本与价格,世俗早已洞悉他们的内心,最终他们屈服于现实成为悲剧爱情中的“负心人”。

“她勇猛地觉悟了,毅然走出这冰冷的家,而且,——毫无怨恨的神色。”如同子君这样的封建大家庭出身的女子,深受三纲五常的荼毒,没有接受新教育的机会,旧有观念就如同一块毒瘤,在她与现实的反抗中,隐隐作痛,使她面临改变时不断怯懦,陷入空虚爱情的泥潭之中。那个渴望先进文化,勇敢追寻爱情的少女,在封建思想的压迫与内心软弱的双重打击下,永久地尘封在已经消散的灵魂碎片中。他们的爱情如同一个缩影,当更多个人的反抗与尝试出现时,鲁迅先生注意到阻碍在他们面前的还有不可忽视的封建制度与落后思想,主张变革社会,从更深刻的历史与现实角度出发,试图让更多人关注到个人与社会的联系,社会制度的变革迫在眉睫,探寻整个时代的觉醒之道,瓦解迂腐荒唐的旧社会藩篱,才能提供追求自由平等与个人价值实现,探寻妇女解放与女性独立思想的土壤。

恩格斯说:“结婚的充分自由,只有在消灭了资本主义生产和它所造成的财产关系,从而把今日对选择配偶还有巨大影响的一切附加的经济考虑消除以后,才能普遍实现。到那时,除了相互的爱慕以外,就再也不会有别的动机了。”随着国家崛起与社会进步,我们很庆幸旧有的落后思想在不断消解,人们已走向法治不断完善与自由平等的新时代。“我要向着新的生路跨进第一步去,我要将真实深深地藏在心里的创伤中,默默前行,用遗忘和说谎作为我的前导……”故事到此就结束了,涓生是否还会开始新的生活,我们不得而知。但跟随鲁迅先生的笔触,我于伤逝中觉醒,探寻虽难,亦永无止境。

华东政法大学大二 周温馨